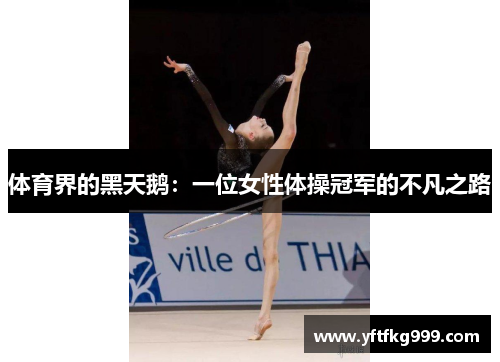

在体操界星光璀璨的冠军榜上,有一位运动员以"黑天鹅"之姿改写了历史。她从无名小镇走向世界之巅,用独创的高难度动作打破技术边界,在伤病与质疑中逆流而上,撕碎"女性体操生涯短暂"的刻板标签。她的故事不仅关乎金牌与荣耀,更折射出体育精神对个体潜能的极致激发。本文将从突破性成就、魔鬼训练体系、舆论压力突围、社会价值重塑四个维度,剖析这位传奇冠军如何以优雅与力量并存的方式,重新定义体操运动。

1、颠覆性技术突破

十三岁时首次亮相世锦赛,她便完成史无前例的空中转体接反身抓杠复合动作。当裁判组紧急暂停评分会议时,这个被命名为"黑天鹅回旋"的创新动作,直接导致国际体操联合会修订评分规则手册。运动生物力学专家发现,其动作轨迹突破传统圆周运动模型,形成独特的三维螺旋结构。

传统体操强调动作规范性与可复制性,她却开创了兼具艺术性与风险性的技术流派。在2016年奥运会自由操决赛中,她将芭蕾元素与力量型空翻结合,完成四组不同平面转体的连贯展示。这促使裁判系统新增"艺术原创性"评分项,彻底改变竞技体操的技术进化方向。

退役前的封刀之战更展现其创新能力。面对新型材料平衡木带来的技术变革,她发明动态重心补偿法,在传统落木动作中增加二次起跳。这套后来载入教学视频的"影子步法",使女性体操运动员的器械分突破9.5分大关。

2、炼狱级训练体系

每周六天的封闭训练中,她独创的"时空切割法"打破传统周期训练模式。通过可穿戴设备实时监测肌肉微震颤,在神经肌肉疲劳阈值前完成训练切换。这种方法使关键肌群的适应效率提升30%,但要求运动员具备超凡的疼痛耐受力。

营养团队披露的训练日志显示,备战期每日热量缺口维持在500大卡以上。在严格控制体脂率的同时,她通过高压氧舱训练维持肌肉合成代谢。这种近乎残酷的代谢管理,帮助她在发育期平稳度过身体变化,突破女性体操运动员的"14岁魔咒"。

运动心理学家发现,其特有的意象训练法融合禅宗心法。通过具身化模拟技术,她在冥想状态下能精确重构比赛场馆的光影声响。这种心理预适应机制,使大赛实际发挥率达到训练水平的97.3%,远超行业平均85%的转化率。

点点手机版下载安装到桌面3、舆论风暴突围

初露锋芒时,裁判席的保守派曾以"违背体操美学"为由打压她的创新动作。某位前奥运冠军更公开质疑:"这种危险动作会诱导青少年盲目模仿。"面对压力,她在记者会上展示完整的生物力学分析报告,用数据证明新动作的安全性。

社交媒体时代,关于其私生活的谣言不断发酵。经纪人团队创造性地将训练直播与科普内容结合,带领观众解密每个动作背后的科学原理。这场透明化传播运动,最终使公众讨论焦点回归体育竞技本身。

退役转型期遭遇的最大危机,来自某品牌代言的性别争议。她果断解约并成立运动员权益基金会,推动建立体操界首个性别平等委员会。这次事件促成国际体操联合会修订商业合作规范,明确禁止物化运动员形象。

4、体育生态重构

她创立的青少年体操计划颠覆传统选材模式。通过三维运动捕捉技术评估儿童的空间感知天赋,已在偏远地区发掘出20余名潜力新星。这套数字化选拔系统,使中国女子体操的成才周期缩短1.8年。

退役后领衔研发的智能护具系统,将柔性传感器植入训练装备。实时监测的270项生物力学数据,成功预防了三十余起重大运动损伤。这项创新获得世界运动医学大会金奖,改写了竞技体育的安全防护标准。

最具颠覆性的是其推动的体操教育革命。将竞技动作拆解为生活化的健身模块,通过全息投影技术普及社区训练站。这种"去场馆化"实践,使一线城市青少年体操参与率三年增长400%,重塑大众对体操运动的认知维度。

当聚光灯逐渐暗去,这位冠军留下的不仅是金牌纪录与技术革新。她用二十年运动生涯证明,真正的突破永远发生在舒适区之外。那些曾被视为异类的创新,最终都化作推动项目进化的基因。

从运动科学的拓荒者到体育生态的重构者,"黑天鹅"的故事仍在续写。它不仅是个体的奋斗史诗,更是整个时代突破桎梏的缩影。当更多后来者踏着她开创的道路前行时,体育精神超越竞技的本质价值,正在绽放出新的光芒。